人老了,肌肉老化,咽喉組織的力量減弱,吞嚥困難,吃東西的時候,就容易嗆咳,甚至引發吸入性肺炎。有的老人害怕嗆咳,不敢吃飽,體力變得更衰微。

中部一名87歲老先生,就是如此。他在4年前開始吞嚥困難,體重不斷減輕。家人憂心他可能罹癌,自費花錢做MRI高階健檢和胃鏡檢查,卻怎麼查都查不出原因(延伸閱讀:花世源重出江湖,骨科名醫一眼看出病人44年前舊傷)。

一次偶然的機會,他的兒子聽說員榮醫療體系員榮醫院復健科有吞嚥治療,帶著老人前往看診。經過4次治療,老人可以吃下牛腩麵、羊肉爐,還心滿意足地說,「終於有吃飽的感覺!」(延伸閱讀:台北榮總設計用牙齦也能吃的無牙老人年夜飯)

兒子在臉書貼文說,聽到爸爸這句話都哭了,4年來的憂心終於可以放下。

員榮醫院復健科主任陳冠霖指出,吞嚥動作看似容易,其實要用到隨意肌與不隨意肌肌群,由6條腦神經和大約40條受支配的上消化肌肉控制。

員榮醫院復健科主任陳冠霖提醒老人容易吞嚥困難。

45歲之後容易吞嚥困難

陳冠霖說,隨著老化,慢慢會有吞嚥困難,通常在45歲之後就會發生,連喝水也容易嗆到。

造成吞嚥困難的原因很多,包括,肌肉萎縮、組織彈性下降、唾液減少和大腦反應下降。由於老人家吞嚥困難,被視為老化的一部分,認為是自然現象而容易忽略。

這名病人的兒子表示,這4年來,爸爸的體重越來越輕,原本以為罹癌,做了全身MRI高階健檢,沒發現腫瘤,還做了3次胃鏡,證明食道沒問題。

由於病人吃東西容易嗆咳,他擔心嗆到食物,寧可只吃一點、吃不飽、餓肚子,也不願多吃。不僅進食困難,連吞藥丸也不方便,很苦的藥都要咬碎,才能吞下去,因此,體重一路往下掉,過著「苦」日子。

兒子表示,最近得知員榮醫院復健科有吞嚥治療,他便每週從南投埔里帶爸爸到彰化縣員榮就醫,經過4次治療,爸爸可以像正常人一樣吃飯配菜,吃包子、吃豬腳,甚至能吃羊肉爐,吞藥也不必磨碎藥丸了。

「終於吃飽了,」當兒子聽到爸爸滿意地說出這句話,他紅了眼眶,流下淚來。看著爸爸一路進步,可以吃下牛腩麵,雖然每週勞頓舟車,父親「飽足」的神情是兒子這幾年來最大的快樂。

「我們都會老,都會退化,但請回憶你是如何長大的,就會知道如何善待爸媽的暮年,」兒子在臉書上這樣寫著,將近千人按讚。不少也有同樣困擾的臉友,詢問他應該帶長輩到那裡治療。

他以自身經驗分享,吞嚥困難是醫學專家重視的課題,當老人吞不下,要儘快就醫治療。

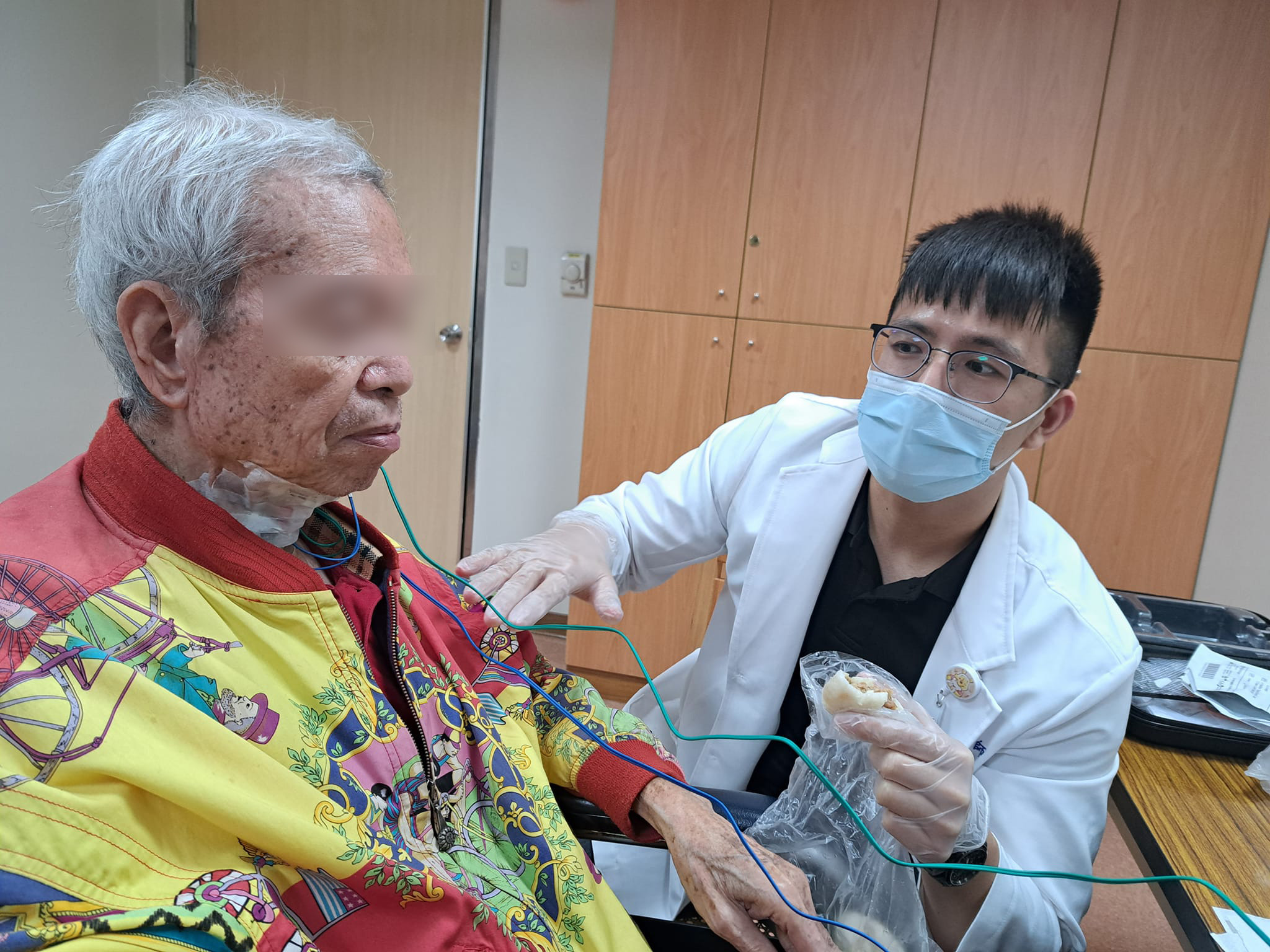

員榮醫院復健科語言治療師許哲維訓練老人吞嚥能力。

每10個老人可能1人有輕度吞嚥障礙

國內有研究發現,21.8%的65歲以上長者每週至少3次有進食嗆到的現象,經過評估,12.8%是吞嚥異常,也就是說,每10個高齡者可能就有1人有輕度以上的吞嚥障礙。

員榮醫院復健科語言治療師許哲維表示,這名老人喝水經常嗆咳,加上口腔肌肉退化,喉嚨上抬力道不足,因此,吃完東西,會有殘渣留在喉嚨,必須用力咳嗽清喉頭,進食不便,導致他寧可餓肚子,也不願多吃。

員榮醫療團隊評估之後,透過舌頭伸展運動,訓練舌頭肌力與靈活度,再藉由姿勢調整,使用不同質地食物練習進食,並且搭配VistalStim Plus(四頻道藍芽連線電刺激吞嚥治療儀)機器,貼在患者喉部。

這部機器會發出電流,刺激吞嚥困難的病人收縮喉部肌肉,逐步訓練進食穩定度,以視覺化及數據化方式呈現吞嚥能力,減少進食嗆咳的問題。

員榮領先彰化縣醫療院所,率先在2023年夏天引進這部機器,並由復健科、牙科、神經內科、家醫科、胸腔科及社區醫療成立團隊,協助有吞嚥困難的老人重新從口進食,很受好評。

圖片來源:員榮醫院

⇩⇩⇩⇩⇩⇩按讚訂閱看更多⇩⇩⇩⇩⇩⇩